電腦組成及系統結構-第一章 電腦系統概論

- 2020 年 3 月 16 日

- 筆記

電腦系統概論

一、電腦的誕生和發展

1.電腦特點

- 存儲記憶;

- 依程式自動、高速;

- 高速運算(數值運算、邏輯運算)

2.電腦分類

- 原理角度:①數字電腦②模擬電腦

- 性能指標:①巨型機②大型機③小型機④微型機

- 用途角度:①專用機②通用機

- 指令流(機器執行的指令序列)數量和數據流(由指令流調用的數據序列)數量:

- 單指令流單數據流(SISD)電腦系統

- 單指令流多數據流(SIMD)電腦系統

- 多指令流單數據流(MISD)電腦系統

- 多指令流多數據流(MIMD)電腦系統

3.電腦誕生

- ENIAC

- 時間:1943-1946研製,1946年2月14日交付

- 地點:美國賓夕法尼亞大學

- 人物:埃克特、莫克利

- 用途:二戰時期計算彈道問題,200多人完成一張表

- 特點:18000多個電子管,1500個繼電器,30噸,170平方米,140kW,5000次加法/秒

- 缺點:①存儲容量小,20個字長為10位的十進位數②效率低,人工線路連接方法編程

4.馮·諾依曼型機器

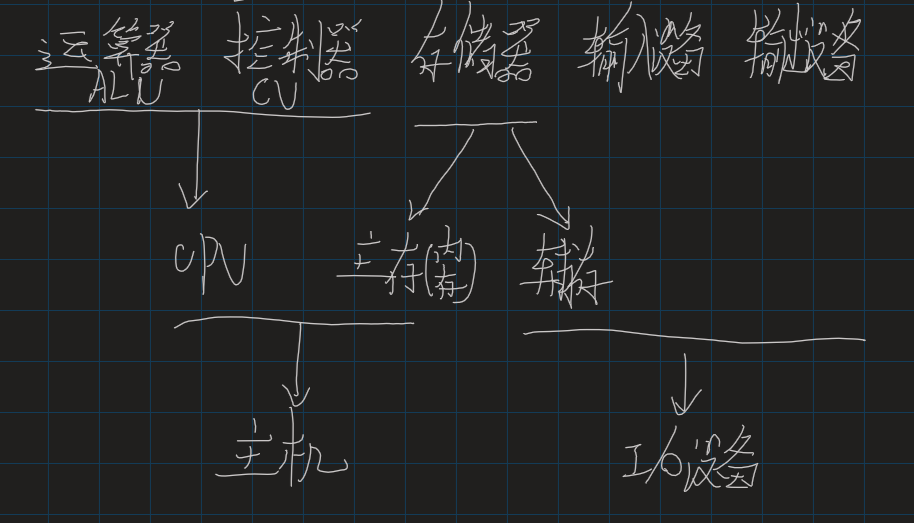

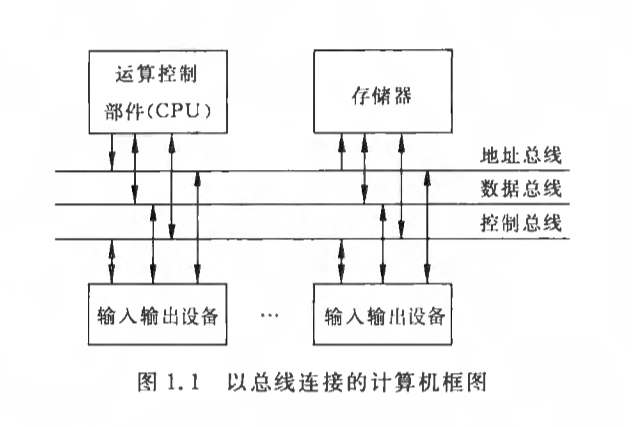

- 由運算器、控制器、存儲器、輸入設備和輸出設備5部分組成

- 採用存儲程式的方式,程式和數據放在同一個存儲器中,以二進位碼錶示

- 指令由操作碼和地址碼組成

- 指令在存儲器中按執行順序存放,一般順序執行,但也可按運算結果或外界條件而改變

- 機器以運算器為中心,輸入輸出設備與存儲器間的數據傳送都通過運算器

5.電腦的發展

- 第一代:電子管電腦時代

- 特點:採用電子管作為基本器件

- 第二代:電晶體電腦時代

- 特點:採用電晶體為主要器件

- 第三代:積體電路電腦時代

- 特點:

- 採用積體電路作為基本器件

- 通用化:指令系統豐富,兼顧科學計算、數據處理、實時控制

- 系列化:各個型號機器的CPU獨立設計,採用標準的輸入輸出介面,各個機型的外部設備是通用的,存儲器、外部設備都採用標準部件組裝

- 特點:

- 第四代:大規模積體電路電腦時代

- 第五代:超大規模積體電路

二、電腦的硬體

1.電腦中執行的程式

- 程式執行的過程:就是按照給定次序執行一組指令的過程

- 指令:

- 操作碼:規定該指令執行什麼樣的運算(或操作)

- 地址碼:規定對哪些數據進行運算,通常表示的是數據地址

- 由於二進位碼不易辨認,因此往往用符號來表示一條指令

2.電腦硬體的組成

-

-

輸入設備:

- 作用:輸入原始數據和處理這些數據的程式(輸入數據和程式)

- 輸入種類:數字元、字母和控制符等,當前通用ASCAII碼錶示,7位二進位數表示一個字元

-

輸入設備:鍵盤、滑鼠等

-

輸出設備:

- 作用:輸出電腦的處理結果

- 輸出種類:可以是數字、 字母 、表格和圖形影像等

- 輸出設備:顯示器、印表機等

-

存儲器:

- 作用:用來存放程式和數據

- 基本組成:

- 存儲體–存儲單元–存儲元件

- 存儲單元:存放一串二進位程式碼

- 存儲字:存儲單元中二進位程式碼的組合

- 存儲字長:存儲單元中二進位程式碼的位數

- 按地址訪問:每個存儲單元賦予一個地址號

- MAR:存儲器、地址暫存器,反映存儲單元的個數

- MDR:存儲器、數據暫存器,反映存儲字長

- 分類:

- 主存儲器(記憶體):電腦各種資訊的存儲和交流中心,當前正在電腦上運行的程式和數據是存放在主存儲器中的

- 輔助存儲器

-

中央處理器(CPU):

- 組成:

- 運算器(ALU):

- 作用:是對資訊或數據進行處理和運算的部件

- 重要部件部件:算術及邏輯運算部件(ALU)

- 算術運算:按照算術規則進行的運算,例如加、減、乘、除、求絕對值、求負值等

- 邏輯運算:指非算術性質的運算,例如數據、移位、邏輯乘、邏輯加和按位加等

- 在電腦中,一些複雜的運算往往被分解成一 系列算術運 算和邏輯運算

- 控制器(CU):

- 作用:主要用來實現電腦本身運行過程的自動化,即實現程式的自動執行

- 運算器(ALU):

- 組成:

3.電腦硬體的主要技術指標

-

機器字長:CPU一次能處理數據的位數與CPU中的暫存器位數有關

-

運算速度:

- 主頻

- 核數

- 吉普森法

- CPI:執行一條指令所需時鐘周期數

- MIPS:每秒執行百萬條指令

- FLOPS:每秒浮點運算次數

-

存儲容量:

存放二進位資訊的總位數

- 主存容量:存儲單元個數(1K = 210)*存儲字長、位元組數(1B = 23)

- 輔存容量:位元組數

三、電腦的軟體

1.定義

- 軟體是程式以及開發、使用和維護程式所需的所有文檔

2.電腦語言

- 機器語言:面向機器,和電腦的硬體設計同時產生的,是一組由二進位程式碼(0和1)組成的指令和數據

- 彙編語言:

- 特點:面向機器

- 助記符:彙編程式中與機器指令一一對應的指令碼

- 運行機制:彙編程式翻譯為機器語言(二進位程式碼)後運行

- 翻譯程式:

- 編譯程式:是將人們編寫的源程式中全部語句翻譯成機器語言程式後,再執行機器語言程式

- 解釋語句:是在將源程式的 一條語句翻譯成機器語言以後立即執行它(而且不再保存剛執行完的機器語言程式),然後再翻譯執行下一條語句

- 高級語言:面向問題

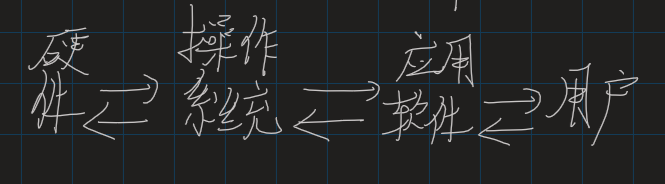

3.系統軟體

- 作用:用於實現電腦系統的管理、調度、監視和服務等功能,其目的是方便用戶,提高電腦使用效率,擴充系統的功能

- 組成:

- 語言處理程式:彙編程式、編譯程式、解釋程式

- 服務性程式:裝配、調試、診斷、排錯

- 資料庫管理系統:資料庫和資料庫管理軟體

- 網路軟體

- 作業系統:DOS、UNIX、Windows、Linux、Kylin Linux

- 地位:硬體和軟體之間的一個平台

- 作用:

- 組織電腦工作流程

- 管理和分配存儲空間

- 控制和管理外部設備

- 提供良好的用戶介面

- 應用軟體:用戶為解決某種應用問題而編製的一些程式

- 軟體發展特點:

- 開發周期長

- 製作成本昂貴

- 檢測軟體產品品質的特殊性

- 軟硬體供需失衡

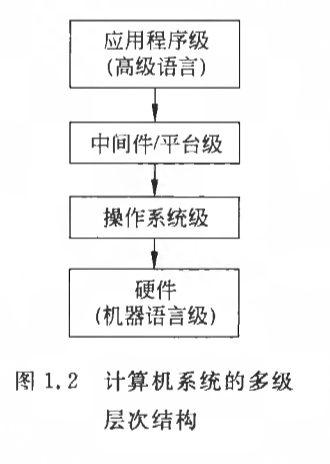

四、電腦系統的多級層次結構

1.虛擬電腦

- 組成:電腦硬體+作業系統

-

特點:電腦組成對於應用程式設計師透明

-

五、電腦網路基礎

1.電腦網路

- 定義:凡是地理位置不同,並具有獨立功能的多個電腦系統,通過通訊設備和線路互相連接 起來,並配以功能完善的網路軟體,實現資源共享、資訊交換和協同工作的系統

- 分類:

- 區域網:網內所有電腦之間的距離比較短,一般在2. 5km之內;數據傳輸率在1Mbps ~ 1000Mbps 之間。Mbps為兆位/秒

- 城域網: 網內電腦之間的距離可達到 10km

- 廣域網:通過通訊線路(專用線、電話線或衛星)將遠距離(甚至全世界)的電腦連接起來

2.信道

通訊中傳輸資訊的通道

- 共享信道:信道中有多個資訊源以及多個接收端經過傳輸介質連接在一起進行資訊通訊與共享

- 點對點(或端到端)連接:兩台進行通訊的電腦之間有一條專用的通道(非共享)連接起來

- 全雙工信道:連接A、B設備的信道允許A、B雙方同時向對方傳輸資訊的信道

- 單工信道:該信道只允許設備A或B單方向傳輸資訊(例如電視訊號)的信道

- 半雙工信道:通訊雙方可以交替地發送和接收資訊的信道

3.網路協議

- ISO/OSI基本參考模型:

- 用途:將不同類塑、不同作業系統的計絆機互連起來形成電腦網路,實現資源共享需要有一個共同遵守的標準或協議

- 組成:

- 應用層:是人與網路系統的介面,其任務是向用戶提供各種服務

- 表示層、會話層、傳輸層、網路層、數據鏈路層:用來解決兩台電腦之間傳送數據時產生的問題

- 物理層:由硬體介面(例如乙太網)實現電腦之間的數據傳送。數據以 二進位位流或字元流的形式組成

- 實現:以上所述功能都是由網路的軟、硬體自動完成的,用戶不必為之費心

- TCP/ IP:

- 定義:是網路之間進行互聯的協議(網際互聯協議)

- 分類:

- IPv4地址:TCP/IP 協議規定,每台連到Internet的主機地址長4位元組 (32位),用點號分隔的4個十進位數表示

- IPv6地址:長度為128位,它含有的地址數是3. 4 X 1038,能夠為所有可以想像出的網路設備提供一個全球唯一的地址。128位地址被劃分為8個16位部分,每個部分用十六進位表示

參考-《電腦組成於結構》-清華大學 王愛英