《深入理解Java虚拟机》- JVM如何进行异常处理

- 2019 年 10 月 3 日

- 筆記

一、Java异常

在程序中,错误可能产生于程序员没有预料到的各种情况,或者超出程序员可控范围的环境,例如用户的坏数据、试图打开一个不存在的文件等。为了能够及时有效地处理程序中的运行错误,Java 专门引入了异常类。

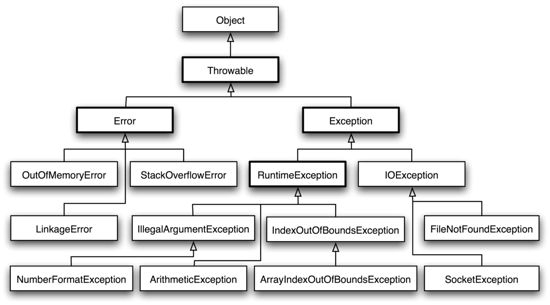

二、Java常见异常分类

三、为什么产生异常

在 Java 中一个异常的产生,主要有如下三种原因:

- Java 内部错误发生异常,Java 虚拟机产生的异常。

- 编写的程序代码中的错误所产生的异常,例如空指针异常、数组越界异常等。这种异常称为未检査的异常,一般需要在某些类中集中处理这些异常。

- 通过 throw 语句手动生成的异常,这种异常称为检査的异常,一般用来告知该方法的调用者一些必要的信息。

四、碰到异常怎么办?

我们把生成异常对象,并把它提交给运行时系统的过程称为拋出(throw)异常。运行时系统在方法的调用栈中查找,直到找到能够处理该类型异常的对象,这一个过程称为捕获(catch)异常。

Java 异常强制用户考虑程序的强健性和安全性。异常处理不应用来控制程序的正常流程,其主要作用是捕获程序在运行时发生的异常并进行相应处理。编写代码处理某个方法可能出现的异常,可遵循如下三个原则:

- 在当前方法声明中使用 try catch 语句捕获异常。

- 一个方法被覆盖时,覆盖它的方法必须拋出相同的异常或异常的子类。

- 如果父类抛出多个异常,则覆盖方法必须拋出那些异常的一个子集,而不能拋出新异常。

(引用:http://c.biancheng.net/view/1038.html)

五、从JVM角度看异常的产生与表达

先看示例代码:

public class Foo { private int tryBlock; private int catchBlock; private int finallyBlock; private int methodExit; public void test() { try { tryBlock = 0; } catch (Exception e) { catchBlock = 1; } finally { finallyBlock = 2; } methodExit = 3; } }

这段代码是一段简单的异常处理代码,我们可以通过javap查看class文件的表达形式:

public void test(); descriptor: ()V flags: ACC_PUBLIC Code: stack=2, locals=3, args_size=1 0: aload_0 1: iconst_0 2: putfield #2 // Field tryBlock:I 5: aload_0 6: iconst_2 7: putfield #3 // Field finallyBlock:I 10: goto 35 13: astore_1 14: aload_0 15: iconst_1 16: putfield #5 // Field catchBlock:I 19: aload_0 20: iconst_2 21: putfield #3 // Field finallyBlock:I 24: goto 35 27: astore_2 28: aload_0 29: iconst_2 30: putfield #3 // Field finallyBlock:I 33: aload_2 34: athrow 35: aload_0 36: iconst_3 37: putfield #6 // Field methodExit:I 40: return Exception table: from to target type 0 5 13 Class java/lang/Exception 0 5 27 any 13 19 27 any LineNumberTable: line 10: 0 line 14: 5 line 15: 10 line 11: 13 line 12: 14 line 14: 19 line 15: 24 line 14: 27 line 16: 35 line 17: 40 StackMapTable: number_of_entries = 3 frame_type = 77 /* same_locals_1_stack_item */ stack = [ class java/lang/Exception ] frame_type = 77 /* same_locals_1_stack_item */ stack = [ class java/lang/Throwable ] frame_type = 7 /* same */

从字节码中的注释可以看到,finally块被添加到了三个地方。也就是说,在从java代码翻译成字节码文件时,jvm会为try块和catch块生成finally 块里的逻辑。但是想想,为什么是三个“finally”呢? 最后一个finally 是为在catch块中的代码执行时发生异常而准备的。那么,有人会问,finally块的代码如果还有报错怎么办呢? 这里,引进没有被本人证实的事实:会往外抛出去,给上一层代码进行处理。

这里说明一下黄色部分的字节码:

exception table 表示异常表,异常表是用于存储代码中涉及到的所有异常,每个类编译后,都会跟随一个异常表,如果发生异常,首先在异常表中查找对应的行(即代码中相应的

try{}catch(){}代码块),如果找到,则跳转到异常处理代码执行,如果没有找到,则返回(执行 finally 之后),并 copy 异常的应用给父调用者,接着查询父调用的异常表,以此类推。from…to:表示异常处理器监控的范围(比如try块包含的代码)

target:表示异常处理器起始的位置(比如catch块包含的代码)

type:就是处理的异常

那么,发生异常后,如何对照异常表?

当程序触发异常后,Java虚拟机会从上到下遍历异常表中的条目。当触发异常的字节码的索引值在某个异常表条目的监控范围内,Java虚拟机会判断所抛出的异常和该条目想要捕获的异常是否匹配。如果匹配,Java虚拟机会将控制流转移到该条目的target指针指向的代码上,继续程序运行。

下面,提及的字节码解析一下异常表:

程序开始,运行到1:iconst_0时,发生Exception异常,此时程序会去便利方法表,从第一行开始,检测到 0<1<5,符合第一条目检测范围,接着再查看抛出的异常为Exception,符合该条目捕获处理的异常,后跳转至序号13字节码继续运行。若再在14:aload_0发生异常时,程序就又跳到异常表,查找匹配异常条目,最终找到target为序号为27的字节码,然后便一直往下走完所有字节码。

上例子中,属于在catch块发生异常,所以会看到字节码后还有一个athrow的步骤,也就是往外抛出异常啦。

好了,Jvm看异常到此。

(引:极客时间)